Ceci est le troisième et dernier article d’un triptyque de fin d’année, retraçant 2023 par le spectre personnel de trois de nos rédacteurs et rédactrices. Un article écrit par PE.

_

Je pensais que cette année serait une année de plus au compteur, avec son lot de nouveautés et ses pseudo-changements. Je m’apprêtais à reprendre le travail dans la monotonie ambiante du mois de janvier, entouré de mes collègues pendant la semaine et de quelques camarades les weekends. C’était sans compter sur le principe connu au sein de mon job sous le nom de « désignation volontaire », qui m’a fait quitter mon open-space pour un bureau avec vue sur avions de chasse – littéralement – en pleine mer – littéralement– de janvier à mars.

Vivre sur un bateau vous fait reconsidérer beaucoup de choses. Ce qui semblait essentiel devient soudain bien futile, les caractères changent au bout de quelques jours, tous les ressentis sont exacerbés par la proximité et la fatigue. C’est gros, sur le papier, un porte-avions, mais c’est loin d’être aussi grand qu’on l’imagine. C’est un univers clos, avec ses codes et ses dynamiques sociales qui m’étaient imposées pendant presque 3 mois.

« Sortir de sa zone de confort ». Certes, mais pour y trouver quel plaisir ? Dans quel but ? Pourquoi chercher volontairement à se faire mal, si ce n’est pour prouver –ou pour se prouver- des choses. Pour certaines et certains, cette recherche est le but d’une vie. On est tous « condamnés à être libre», comme le disait Jean-Paul Sartre ; à chacune et chacun sa manière de vivre cette liberté. Dans mon cas, j’ai pris ces 3 mois comme une opportunité de couper avec la vie quotidienne, qui sans être insupportable, devenait beaucoup trop millimétrée et réglée comme du papier à musique.

Et en parlant de musique, ces 3 mois ont été une période de changement de paradigme dans mes écoutes. Cela peut sembler idiot, mais isolé du flot de sorties constantes, sans le moindre moyen de me connecter à l’actualité des sorties, la carapace de « prouveur » est tombée. J’ai recommencé à écouter de la musique non pas par obligation, mais par plaisir et envie. C’était peut-être ça, la plus grande réussite de 2023 : réécouter de la musique par confort, pour soi, pour des raisons parfois aussi simples que simplement pouvoir penser à autre chose et se réfugier dans des souvenirs quand le cadre extérieur est trop pesant. C’est un constat global, tout va vite, et pourtant rares sont les occasions d’opérer des ralentissements dans nos vies. Celui-ci s’étant imposé de lui-même, j’ai pu y trouver une forme de satisfaction et de liberté.

Il faut s’imaginer les couloirs – pardon, les coursives– d’un bateau de guerre comme d’immenses sous-sols, en permanence bruyants. Sonneries d’alarmes, bips des badges, évacuations de pressions, traînages de chaines et d’appareils de réparations… Ajoutez-y l’écho des vagues, les bruits des catapultages d’avions de chasse, et vous comprendrez le besoin de s’isoler dans des sonorités plus calmes. Cette expérience m’a définitivement fait plonger dans l’ambient, un genre qui a trusté mes écoutes au cours de l’année. Mais je comprends un peu mieux désormais les amateurs de noise music ; il y a effectivement dans la répétitivité de ces sons mécaniques une forme de mélodie froide et martiale qui se dégage au bout d’un certain temps. Cette froideur , d’ailleurs, a quelque chose d’oppressant en continu, une sensation exacerbée par l’absence de lumière naturelle. C’est quelque chose que j’ai retrouvé au cours de l’année dans pas mal d’albums de dark ambient, notamment dans Bones for Time de Tongue Depressor ou dans l’excellent album de Spiritiual Poison, le nouveau projet du génial Ethan Lee Mc Carthy, Incorporeal.

Si j’avais la chance de voir l’extérieur depuis mon poste de travail, 70% des personnes à bord passent la majeure partie de leur journée sans voir la lumière du soleil. Au fil du temps, on s’aseptise tout autant que l’environnement, on perd en chaleur humaine et on gagne en efficacité. Dans ces moments plus que jamais, la musique a été une aide précieuse, pour « revenir à la raison » et ne pas perdre son individualité au milieu de la masse. Malgré tout, le corps humain et l’esprit ont une capacité d’adaptation folle, et dans ce vase clos posé au milieu des mers, j’ai fini par me sentir comme un poisson dans l’eau. Revenir à terre, c’était faire de nouveau face au « vrai monde » après avoir évolué en parallèle de celui-ci. Pas vraiment un retour à la réalité, mais un retour dans une réalité. On retrouve les amies et amis, le train-train quotidien, et on réalise que finalement, le bateau avait beau être un environnement froid et «inhumanisant », la ville n’a rien à lui envier en la matière. Ces quelques mois passés en mer m’ont fait réaliser une chose : l’écoute de la musique était redevenue, pour moi, une manière de me reconnecter à l’humain et aux émotions.

Au même titre que certaines et certains aiment la littérature policière ou le cinéma d’horreur, j’ai une appétence pour la musique émouvante. Le terme est volontairement large, mais lorsque j’ai enfin posé le pied à terre et que j’ai fait un bilan des écoutes réalisées, tous les morceaux et albums partageaient ce trope : dire quelque chose des émotions et de l’humain, dans ses aspects les plus beaux tout autant que dans ce qu’il y a de plus négatif. Et quoi de plus viscéral que de la vivre en live ? Pour moi, le live est la manière la plus « vraie » et la plus sincère de vivre la musique. Si dans l’espace, personne ne vous entend crier, dans la salle personne ne vous voit pleurer. J’ai enchaîné les concerts presque religieusement, de manière quasi frénétique, et sans trop réfléchir à la dépense.

Lorsque je parlais de musiques émouvantes, j’utilisais le terme au sens « qui suscitent des émotions fortes ». J’ai grandi avec les dérivations les plus « émo » du rock et du metal, avant de migrer vers des sous-genres plus extrêmes. Il y a un réel aspect cathartique dans cette musique, que peu d’autres parviennent à me procurer. Au cours d’une année 2023 qui a été pesante émotionnellement, cette catharsis était plus que nécessaire. Le death metal et le metal hardcore ont une capacité à insuffler une saine colère et à traduire l’énergie du désespoir qui touche très souvent juste chez moi. L’expression anglaise « yelling at God » revient souvent lorsque j’essaye de décrire le ressenti que peuvent me procurer certains morceaux. L’accumulation de colère, de tristesse, de pessimisme qui peut parfois m’accompagner ne résiste généralement pas longtemps face aux assauts des guitares et aux hurlements des chanteurs. Le partage de la peine est alors au centre de l’expérience, c’est toujours une recherche d’émotions fortes. Voire de sensations fortes. Vivre un album de metal en live, c’est vivre pleinement son chaos, sa furie, l’émotion brute qu’il contient. C’est une expérience parfois déroutante, parfois jusqu’au-boutiste, qui peut s’avérer violente émotionnellement et physiquement.

Je ne peux par contre pas nier l’aspect violent de certaines démonstrations de force dans les concerts. Je laisserai aux anthropologues, aux sociologues et à celles et ceux qui n’ont jamais vécu un concert le choix de porter un jugement sur celles-ci. J’ai bien vite cessé de me questionner sur ce qui me poussait à mettre des coups de pieds retournés dans la foule, à sauter de la scène, à mouliner allègrement des bras en rythme ; d’une part parce que comme le disait Shia LaBeouf, « just do it », et d’autre part parce que certaines choses se passent d’explications, et se ressentent. Ça peut sembler très « pédant » dit ainsi, très snob, mais je peux vous assurer que le mythe du fight riff – les accords de bagarres, qui donnent instantanément envie d’aller tabasser son prochain- n’en est pas un. Il y a certaines situations où, objectivement, la musique est tellement violente et les ressentis qu’elle provoque tellement forts qu’il n’y a pas d’autre solution que de l’extérioriser physiquement.

On ne peut normalement pas tricher pendant un concert live, et en particulier lorsque des instruments entrent en jeu. C’est là que la maestria d’un artiste se révèle, dans son aisance sur la scène, sa symbiose avec son instrument, bref, c’est l’expression absolue de la maîtrise de son art pour un musicien. Exit les artifices de studio, c’est désormais l’humain et sa capacité à transmettre des émotions qui sont au centre de tout. Ayant passé ma part d’années au Conservatoire et à faire moi-même de la musique, je suis toujours admiratif de l’aisance apparente avec laquelle des artistes parviennent à tenir une scène pendant 1h. Qu’il s’agisse de guitares, de cuivres, de machines, de synthétiseurs, j’aime voir des artistes faire de la musique, et pas simplement la jouer. La différence est importante : James Blake ou Darkside auraient pu se contenter de lancer leurs sets Ableton sans y ajouter de grandes plus-values lors de leurs lives ; ils ont choisi de retravailler leurs compositions, de leur donner un autre aspect, une autre couleur. C’est là qu’est la différence entre « jouer » et « faire ». Si Samuel T Herring ou Pharmakon parviennent – dans deux genres différents – à pousser leurs voix dans des extrêmes, ce n’est pas un hasard, mais bien la somme d’heures de travail et de répétitions, pour délivrer des performances qui marquent le spectateur. Un travail nécessaire, qui va de pair avec la « profession » de musicien.

C’est là que le bât blesse pour le rap. En matière de ressentis et d’émotions, il s’agit d’une des musiques les plus efficaces. Variant dans la profondeur du propos, dans son aspect plus ou moins direct et dans les mélodies utilisées, le genre s’est pourtant fait un peu plus rare dans mes écoutes ces dernières années. Sans avoir perdu l’intérêt pour cette musique, j’ai l’impression d’avoir trouvé ce que j’aime depuis un certain temps, et surtout ce que je n’aime pas. J’ai une fâcheuse tendance à me replier sur des albums biens connus, qu’il s’agisse de rap francophone ou étranger. 2023 n’a pas vraiment changé les choses. J’écoute toujours autant Rochdi, bien que son dernier album date de 2017 ; j’écoute toujours aussi peu de rappeuses, à la fois par fainéantise et par manque d’intérêt pour leurs propositions ; je n’ai toujours pas compris le génie de Playboi Carti et je grince toujours des dents devant les 808’s anarchiques de Freakey. Par contre, je fus heureux d’entendre Jeezy rapper comme si l’intégralité du studio lui devait des thunes sur I Might Forgive, But I Don’t Forget, d’écouter Trash Talking : Watergate de Zeu chaque jour pendant 2 mois après sa sortie et de retrouver Triplego avec Gibraltar. Je vieillis, mais c’est pas pour autant que je finirai (trop) aigri.

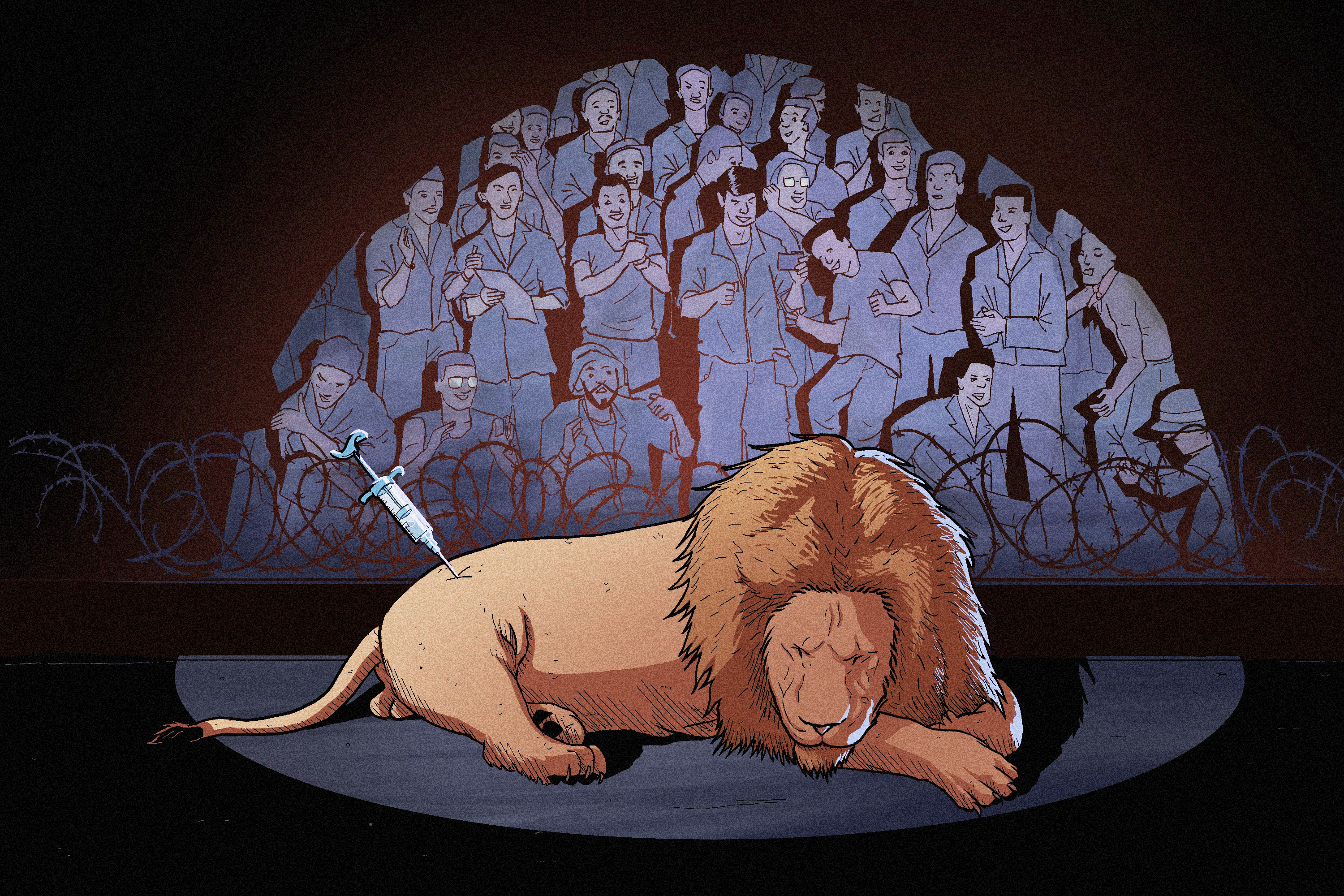

Mais surtout, 2023 a marqué ma définitive rupture avec les concerts de rap. Si j’étais un charretier, je dirais que les rappeurs sont passés maîtres dans l’art du foutage de gueule, ou sont de sacré fainéants. Concerts de 40 minutes – douche comprise et pull up de morceaux inclus – réalisés avec l’énergie d’un lion sous sédatifs dans un zoo à Dubaï, retards chroniques des artistes sur scène, premières parties catastrophiques, absence totale d’implication sur scène,… La liste est longue, et cette ambulance est déjà criblée de plusieurs impacts de balles. Comptez néanmoins sur moi pour remettre un chargeur et viser les pneus.

Face à ce genre de situations, il y a plusieurs réactions. On peut choisir le fatalisme, se dire que de toute manière, le vrai plaisir, c’est de voir l’artiste sur scène et d’écouter ses morceaux en live. Ou, au contraire, se sentir légitimement floué par l’indolence d’un rappeur et le manque de motivation qui semble l’animer tandis qu’il déambule péniblement sur l’estrade en marmonnant des morceaux de ses textes. Et puis, on peut également questionner le rapport du rap à son public, la manière dont le genre a évolué et le rajeunissement d’une large partie de la scène moderne. Non, je ne peux légitimement pas être surpris qu’un rappeur ayant 6 mois de carrière, un EP et deux singles de sortis ne soit pas au point sur scène. Mais s’il a pris la décision d’y aller – si son label a pris la décision de l’y envoyer -, c’est son problème.

Je l’ai dit, je viens à un concert pour ressentir des émotions et voir une performance. La musique doit être spectaculaire, à sa manière, et je ne parle pas forcément d’une débauche pyrotechnique sur scène ou d’une scénographie à la Kanye West époque Yeezus. Roc Marciano, lors de son concert à La Place, était seul sur scène, sans décor particulier, devant une salle comble. 1h30 plus tard, à la sortie, l’ambiance était presque surréaliste, tant chacune et chacun (surtout chacun en fait, ne nous mentons pas) réalisait qu’en fait, 1h30 de live de rap, c’était possible. Et par live de rap, j’entends un rappeur qui rappe sans se reposer constamment sur son backing track, qui interagit avec son public, qui donne plus que ce qu’on attend de lui. Quand les premières notes de « 76 » ont démarré, j’ai réellement vu des yeux briller dans le noir et quelques larmes couler. C’est ça, l’émotion que je recherche, et que le rap en live peine généralement à me faire ressentir.

Par rapport à d’autres genres, le rap a l’image d’une musique « facile » à transposer en live. Pas besoin d’une débauche d’instruments, d’un soundcheck interminable, d’avoir du matériel de rechange en cas de casse. Il « suffit » d’un vocaliste, éventuellement d’un backeur, et d’un DJ. Alors, j’ai du mal à comprendre ce qui rend le passage sur scène aussi compliqué pour certains. Peut-être qu’en tant que public, nous nous sommes montrés trop laxiste envers les artistes rap. J’ai du mal à imaginer un concert de metal où l’un des guitaristes s’arrête de jouer et laisse sa piste de studio tourner à la place. Ou à imaginer une chanteuse lyrique « oublier son texte » en plein acte d’un opéra. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut remettre le lancer de fruits et légumes au goût du jour, mais qu’il serait temps pour le public de la scène rap de taper du poing sur la table et d’avoir l’honnêteté d’admettre que ses artistes bien-aimés ont parfois tendance à clairement jouer la carte de la fainéantise.

« Le rap s’incline, le métal domine », en clair ? Pas vraiment, mais en matière de musique live, le rap a clairement du retard sur les autres styles musicaux que j’écoute. Je fais déjà assez face au quotidien à l’approximation et au manque d’implication au boulot, dans mes démarches administratives ou même lorsque je vais chez le médecin. L’art ne doit pas avoir la flemme. Soyons honnêtes, nous méritons mieux que ça en tant qu ‘auditeurs. Et ce constat de flemme, dans le rap, je le ressens aussi dans mes écoutes, dans la qualité des textes, dans la redondance des productions, dans le manque de diversité dans les inspirations.

Peut-être que j’accorde trop d’importance à la forme. Ou que j’en accorde autant à la forme qu’au fond. Mais c’est ainsi, et je n’ai pas envie que les concerts deviennent une simple « anecdote » dans la vie d’un artiste. Quand j’étais en mer, j’avais parfois du mal à réaliser que sur ces 40’000 tonnes de diplomatie, 1760 personnes cohabitaient et se croisaient sans jamais réellement se voir ni se prêter d’attention. Une armée d’anonymes, qui vivent tous leur propre solitude accompagnée, ne se retrouvant qu’à de rares moments festifs qui les sortent de leur travail. L’un des seuls moments où j’ai pu voir tout le monde heureux et souriant, c’est lorsqu’un concert a été organisé à bord, de nuit, sur le pont, sous les étoiles. Ce moment de partage et l’émotion qui s’en est dégagée m’ont redonné beaucoup de forces, à un moment où j’étais en claire perte de foi en moi, de confiance et de motivation. C’est cet effet magique que j’aime lorsque je vois de la musique en live, l’impression d’être projeté hors de mon corps et d’oublier un temps le quotidien. Et plus que la musique elle-même, c’est cette expérience humaine du live qui m’a manqué au cours de ces 3 mois passés sur les flots. Ce lien social qui se crée le temps d’un concert, l’échange avec son voisin en attendant le début du live, les discussions de passionnés à la sortie, le sol rendu collant par la bière renversée, l’odeur de transpiration d’une salle remplie et chauffée à blanc, la semelle d’une Air Max 90 qui entre en collision avec un visage, les pompiers qui débarquent, un rappel de 15 minutes. Toutes ces petites choses, qui rendent l’expérience unique.

Chacun de nous vit sa vie à un rythme qui lui est propre. Pour moi, la musique a toujours été le meilleur moyen de faire face à l’adversité, à la dépression, à la tristesse, à la mort ou à la violence. Ce qu’on écoute en raconte plus sur nous que ce que l’on dit. 2023 a été pour moi une année sauvée par les concerts et par quelques albums qui ont su me toucher sincèrement, de par leurs propos et le traitement qu’ils faisaient des émotions humaines. PNL avait les souvenirs, puis les photos. Pour ma part, j’ai les souvenirs, puis les mélos.

En plus des artistes cités dans cette chronique, merci à Midwife et Vyva Melinkolya, Full of Hell et Nothing, Melanie de Biasio et Agriculture d’avoir sorti quelques-uns des projets que j’ai le plus écouté cette année ; merci à la scène metal hardcore parisienne pour m’avoir fait vivre un superbe festival ; merci à Lucille, à Michel, à SingeMongol et à Claire. Une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont quittés, artistes ou proches, et pour ceux qu’on aimerait voir nous quitter, politiciens ou acteurs célèbres.

Un article écrit par PE (@piwilonguevoie)

(visuel bannière : @paul_rss)