Hyperdub 10.3 est une compilation du label éponyme, sortie en 2014 pour ses 10 ans. C’est via ces morceaux choisis — pour la plupart des plages sinistres et tendues telles que « Pink Sham Pain Down the Drain » de Kode9, « Siren » de The Bug ou encore « Reach the Devil » de Scratcha DVA — que j’ai découvert le travail de Fatima Al Qadiri avec « Shanxi ». Si le label londonien, créée en 2004 par Steve Goodman (aka Kode9), proposait d’abord des sorties d’artistes de scènes identifiables : dubstep (Burial, Kode9, Darkstar, Martyn), UK Funky (Cooly G, Scratcha DVA) ou encore footwork (DJ Rashad), il s’est par la suite ouvert à des artistes dont les genres et accointances seraient plus difficiles à fixer.

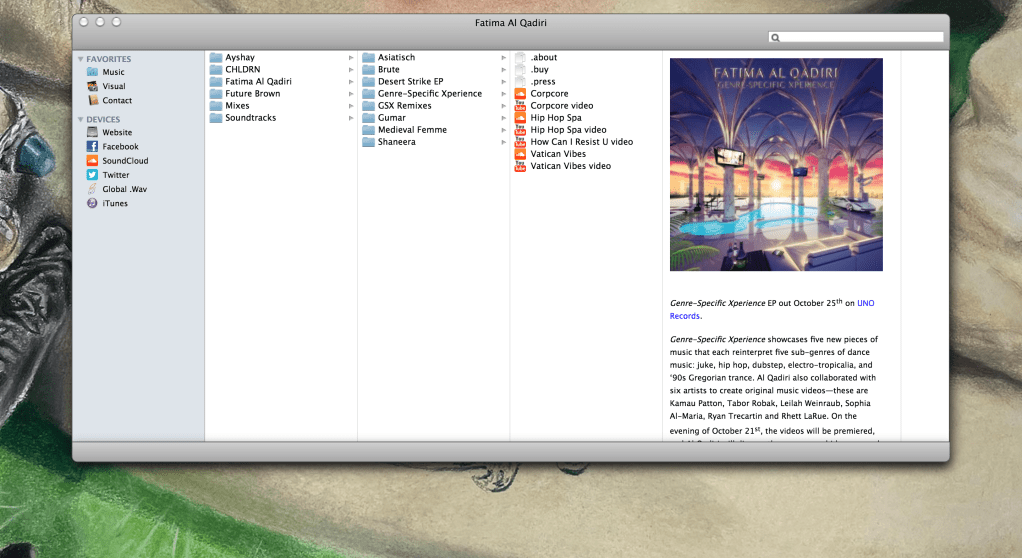

C’est dans le creux de cet espace plus indéterminé — musical comme géographique — que s’inscrivent les travaux de Fatima Al Qadiri, à l’image du décloisonnement des musiques électroniques du début des années 2010. Le nom de son premier EP sorti en 2011 prend la mesure de ce bouleversement : Genre-Specific Xperience. Est-ce — comme l’indiquent les utilisateurs de la base de données Rate Your Music — de la UK Bass, de la musique de club « déconstruite » ou même de la Progressive Electronic (affilié aux scènes berlinoises dans les années 70 dans le sillon du krautrock, puis à la house et à la trance) ? Cette réponse du genre spécifique n’importe que peu car la question ne semble pas se poser en ces termes. Non pas une scène géographique ou musicale attestée, officielle, validée par les instances dominantes ; de celles qui affilient, mettent en groupe, donc simplifient forcément toujours un peu. Lorsqu’on écoute la musique d’Al Qadiri, quelque chose se maintient et semble résister à tous les sujets (chaque projet évoque à sa manière un objet, un concept) et tous les formats (EP, albums, OST). Cela tient peut-être à la couleur du son, à la netteté des arrangements de même qu’à la simplicité dans la composition. Une grande sobriété harmonique qui contraste avec la luxuriance synthétique des instruments virtuels et des effets.

Le morceau « Shanxi » découvert sur Hyperdub 10.3 est un bon début pour tenter justement de décrire cette musique particulière, quelque chose du « son Qadiri ». C’est d’abord une mélodie éthérée, sans poids, qui arpège et répète une même boucle ; une basse qui redouble cette première ligne ; puis une troisième ligne mélodique qui tricote autour des mêmes accords. Et entre ? Des hi-hats réverbérés et imprévisibles (en est-ce même vraiment ?), un bruit sourd encore plus profond et vibrant que la basse, mais surtout : beaucoup de vide. S’il n’y a pas de beat clair, donc de colonne vertébrale apparente, sans doute est-ce l’entrecroisement incertain de tous ces éléments qui crée l’illusion d’une stabilité. Dans tous les cas, ce morceau intrigue de par le peu d’éléments qui le composent. Il est réduit à quelques rumeurs, une ritournelle, des voix d’instruments étranges, des craquements lugubres. C’est un morceau qui fait peur et qui porte le nom d’une province du nord de la Chine. Est-il pour autant censé restituer quelque chose de ce lieu, de ce qui le caractérise ? « Shanxi » s’inscrit plutôt dans le prolongement direct de son premier album nommé Asiatisch, sorti quelques mois plus tôt chez Hyperdub. Ce dernier transcrit l’idée d’une Chine fantasmée à l’aide de VST qui imitent des instruments traditionnels. Pourtant, certains de ces sons électroniques spécifiques — qui copient ou augmentent les qualités d’instruments réels — se retrouvent aussi sur ses EP Genre-Specific Xperience (2011), Desert Strike (2012), inspiré d’un jeu vidéo auquel elle jouait avec sa sœur après la guerre du Golfe au Koweït, ou même sur son album Medieval Femme (2021), basé sur les thèmes mélancoliques de poèmes médiévaux écrits par des femmes arabes. Il suffirait de quelques notes, de quelques effets pour se rendre à l’évidence : quelque soit le topos, les sons et certaines de ses idées musicales se ressemblent.

Un élément qui me frappe tout particulièrement quand j’écoute sa musique, c’est que la sensation d’artificialité stridente se frotte à une technique proprement humaine. La luxuriance des sons est presque aussitôt contrebalancée par la modestie des accords. Par le truchement d’instruments-pastiches, elle propose des mélodies qui ressemblent à de l’improvisation en direct, voire à une performance live. Toutefois, j’ai lu qu’elle ne se sentait pas très à l’aise à l’idée de jouer sa musique devant des gens. Ses morceaux sont chargés ou, plus exactement, vidés d’une prééminence sonore de tous les instants. Cette forme d’improvisation simulée permet d’aménager de l’espace négatif, du vide entre les pistes, quelque chose qui ne remplit pas totalement l’espace sonore disponible. On assiste alors à un assemblage de mélodies, de sons seuls, de rythmes, de bruits parasites, de vides et de pleins. En s’astreignant à travailler avec quelques instruments virtuels seulement, Al Qadiri semble en mesure d’épuiser tout ce qu’il est possible de proposer avec un même VST, si bien que chaque infime changement sera vécu comme la plus grande des surprises. C’est un art combinatoire, fait de perpétuelles variations. Malgré l’accumulation et les assertions répétées, lors de l’écoute de ses projets, je ressens quelque chose d’une perte de repères généralisée. C’est une phrase mélodique ou une texture de son que l’on entend au détour d’un morceau et qui semble magiquement réapparaître dans une autre piste, ou pire dans un autre album. Et même si cette phrase était la même, au final elle semblera toujours différente, inexplicable. Ce n’est pas une musique qui bégaye et fait du surplace mais une musique qui se meut à peine qui, très lentement, se renverse sur son propre axe et tricote autour de sa base. À l’écoute du dernier album de Kelala sorti il y a quelques semaines, j’ai senti quelque chose de cette même étrangeté qui invite à la déprise, une musique qui ne se laisse pas discipliner facilement par l’esprit.

Al Qadiri revient en interview sur son set-up de production, le même depuis des années. Elle utilise assez simplement un grand clavier midi de 88 touches, un ordinateur, le logiciel Logic 9 et quelques enceintes de studio. Sa découverte de Logic remonte à 2001 lorsqu’elle était encore étudiante et n’avait alors qu’un petit clavier pour activer ses plug-ins. Elle raconte que, pendant un mois, elle a tenté de comprendre le programme pendant des heures si bien que cela lui a provoqué des douleurs au dos à force de rester assise des heures sur la même chaise de bureau. Bien qu’elle ait réussi à apprivoiser le logiciel depuis, sa musique restitue l’espèce de tâtonnement qui advient lorsqu’on ouvre un logiciel de production sans tout bien comprendre. On y retrouve tant l’aspect improvisation, pour qui ne saurait pas vraiment jouer le piano, mais qui s’impose lorsqu’on a seulement un clavier à disposition, ou la fidélité à un VST, souvent des plus saugrenus, dont on tenterait de percer tous les secrets à l’usure. Quelque chose d’une enfance de l’art qui jure avec la sophistication parfois sévère de nombreuses productions électroniques. On entendrait presque ses doigts presser son clavier et ainsi, activer les instruments virtuels. Plus jeune, elle se souvient, après la libération du Koweït, avoir composé une petite mélodie sur son clavier Casio, une petite mélodie mineure et triste qu’elle se jouait à elle-même tous les jours. La mélodie comme un moyen pour exprimer ce qu’on ne pourrait exprimer d’une autre manière et qui passe nécessairement par la répétition — d’où son soin accordé à sa quête.

Au niveau de la sonorité de ces instruments virtuels justement, ils sont à l’image de ce que peut proposer une productrice née au Sénégal, puis élevée dans le monde diplomatique du Moyen-Orient et ayant successivement habité à New-York, Berlin et L.A : ils sont cosmopolites. Sa musique accompagne les errances quand toute la surface de la terre est devenue praticable et qu’il n’est plus possible de se sentir chez soi nulle part. À quelle type d’occasion, voire de célébration pourrait alors se destiner sa musique ? La lenteur du BPM et l’incertitude structurelle rendent toute expérience de danse difficilement praticable. Genre-Specific Xperience pourrait tantôt s’apparenter à la bande-son raffinée mais vive d’un hôtel luxueux, une musique confortable que l’on entendrait d’une oreille seulement et qui invite à la rêverie (« Hip-Hop Spa » ; « D-medley »), tantôt à la musique d’accompagnement d’un jeu-vidéo — frétillante et inquiète — où, le corps tendu, l’on resterait soigneusement sur ses gardes en guettant les menaces éventuelles (« How Can I Resist U »).

Al Qadiri semble fascinée par ces nouveaux espaces tels que les spas ou les bureaux lustrés et même lorsqu’il s’agit d’images a priori plus anciennes tels que le vatican ou les thèmes médiévaux, elle y applique le même filtre luxuriant. « There is only the past and future when you’re depressed, because you’re lost in the present », explique-t-elle à AnotherMag. Une musique sans véritable passé ni avenir donc, et qui ne propose pas même un présent franchement enviable — car derrière la laque, les accords grondent. Un purgatoire où les imaginaires deviennent stériles à force de se croiser seulement. Suis-je dans le bureau d’une grande entreprise ou sur une plage à jouer avec des coquillages ? Au fond, les effets sont les mêmes.

En 2019 et en 2021, Al Qadiri a composé l’OST de deux films. Atlantique, réalisé par la cinéaste franco-sénégalaise Mati Diop, et Abuela du cinéaste espagnol Paco Plaza. Ce dernier met en scène une jeune femme, mannequin de profession, au chevet de sa grand-mère devenue totalement névrosée à la suite d’un AVC. Le film explore plastiquement toutes sortes de surfaces planes et de miroirs qui renvoient des reflets qui vieillissent ou rajeunissent à l’envi. Le film évolue entre passé et futur, répression et surgissement. La musique illustre la part diurne et nocturne de l’être par une sensation d’aplat, de médiation directe, comme étalée là, sur la surface de l’écran. En 2012, Simon Reynolds écrivait quelque chose qui me semble tout particulièrement convenir à certains des sons utilisés par Al Qadiri, ici à propos du festival Hard Summer à Los Angeles et des particularités physique du son des musiques de club, mais aussi de la pop du début des années 2010 :

« Cette aura provient aussi des caractéristiques de la musique elle-même, de la façon dont elle est structurée, parcourue d’effets, soumise à la compression (un procédé qui égalise les dynamiques pour donner l’illusion d’un volume sonore plus élevé, les morceaux semblant alors littéralement jaillir des enceintes). Résultat : une musique qui ressemble à un film 3D sur écran plat HD. De l’energy drink pour les oreilles, en quelque sorte. J’ai interrogé un ami DJ et producteur, Josiah Schirmacher, à propos de ce “vernis digital” et il m’a répondu qu’il venait de logiciels comme FL Studio (…) ou Logic, ce dernier ayant la particularité de “vitrifier tous les sons, comme si tout avait été laqué”. » 1

Cette laque, aussi éclatante que déconcertante, ne peut réussir à nous faire trancher entre le beau et le repoussant. À mesure des écoutes, la question ne se résout plus, et après avoir bloqué sur certains des morceaux d’Al Qadiri, il n’est plus vraiment question de savoir si je trouve cela beau ou non.

N’y a-t-il pas un paradoxe à tenter de recréer un monde tangible à partir d’instruments factices ? Les VST sont des émulateurs qui essayent tant bien que mal de stimuler la machine comme notre imaginaire. Ils deviennent nos coquillages de fortune lorsqu’il n’y a plus de plage, ni de mer, ni rien du tout. N’a-t-on jamais fait autre chose à travers l’historiographie, la façon dont certains ont raconté et se souviennent de l’histoire, que tenter de restituer quelque chose du passé sans jamais y parvenir ? Ici, Fatima Al Qadiri rend cette opération transparente, sans filtre qui la rendrait plus digeste. Toute époque donnée ne pourra jamais être recréée qu’artificiellement. La seule exception à cela (hors OST, et si l’on exclut les personnes qui chantent) s’entend dans son album Brute (2016) qui évoque le son de l’oppression, l’esthétique fasciste de la police et ses brutalités systémiques. Inspirée par les émeutes de Ferguson et de Baltimore, elle intègre dans certains morceaux des échantillons vocaux de manifestants (« Endzone »), des discours télévisuels (« Blows ») ou des discours contre le pouvoir (« Power »). Outre cette incursion d’un certain réel, la productrice ne traite qu’avec des sons de machines. Ce dont elle semble certaine et qui la pousse peut-être à creuser ce même sillon encore et encore, c’est que ces sons là sont aussi réels, ou du moins, ils n’ont aucune peine à évoquer des choses qui le seraient. Elle les traite de façon attentionnée et humble, car tous ces sons de synthèse font en définitive partie de notre environnement matériel.

Néanmoins, sa musique tend aujourd’hui à gagner en caractère méditatif en évacuant quelque peu ses contradictions structurelles. Al Qadiri raconte en interview que Mati Diop, avec l’OST d’Atlantique, l’avait poussé vers un lieu de calme et d’immobilité qu’elle trouvait fascinant. C’est peut-être cela qui l’a conduit à proposer Medieval Femme en 2021, puis Gumar EP aujourd’hui. Les morceaux sont moins saturés et fragmentés, les percussions ont quasiment disparues, la base des sons utilisés pastiche plus que jamais des instruments réels plutôt que de travailler uniquement avec des bruits sinistres et synthétiques. On compte aussi plus de voix (la sienne, puis celle du chanteur koweïtien Gumar). Là où elle avait l’habitude de découper des échantillons vocaux pour créer des chœurs artificiels, on est là face à une voix seule, organique avant d’être entrelacée dans des filets synthétiques et de se transformer en rumeur ou en tumulte. Sa musique n’en reste pas moins entêtée voire carrément butée dans des morceaux comme « Qasmuna (Dreaming) » ou « A Certain Concubine » et son entrecroisement de ce qui sonne deux ouds réverbérés. Le premier « oud » répète une phrase mélodique quand le second, en arrière plan, tricote autour jusqu’à l’arrivée d’un synthétiseur. Tout ce monde évolue ensemble, et ça tourne encore et encore jusqu’à ce que la même phrase mélodique soit pitchée. Ces mélodies qui s’apparentent toujours à un début de phrase, sont répétées et soufflées comme s’il fallait s’y reprendre à deux fois, trois fois, quatre fois. Et que c’était justement la répétition, comme lors d’une phase de déchiffrage qui permettrait de démêler tous les problèmes. Ses mélodies ressemblent à des mantras donc des formules sacrées, des incantations qu’il faudrait répéter encore et encore. Un mot « Vanity » issu du morceau éponyme, sur lequel elle appose toutes sortes de filtres, distord notre expérience de l’accalmie et de l’équilibre. Les mélopées de Gumar évoquent le « mawwal », un chant des marins improvisé et élégiaque propre aux cultures du golfe persique. Ces derniers bourdonnent afin d’imiter les profondeurs de la mer. Comme dans un mauvais rêve, une douleur s’infiltre. La voix de Gumar se mêle aux nappes troubles qui évoquent le reflux lugubre des vagues ou le grondement des cieux sous forme d’arabesques nerveuses.

Le morceau avec lequel j’avais envie de conclure est l’ouverture d’Asiatisch, « Shanzhai (For Shanzhai Biennial) ». C’est un morceau bouleversant dans lequel on entend la chanteuse Helen Feng, du groupe pékinois Nova Heart, reprendre dans un mandarin lointain « Nothing Compares 2 U » de Sinead O’Connor. La voix qui d’abord enfle et ensuite troublée par la réverbération comme si à mesure que le morceau avançait et que Feng répétait sans fin le refrain sépulcral, nous nous éloignions lentement de ce qui semble être une pièce sans fin.

1 REYNOLDS Simon, « L’âge Vegas de la rave : l’EDM aux États-Unis », Audimat, 2014/2 (N° 2), p. 124-143. DOI : 10.3917/audi.002.0124. URL : https://www.cairn.info/revue-audimat-2014-2-page-124.htm

Article écrit par Laura.

(Crédit visuel bannière : Camille Blake)